うちの子、いやなことがあると泣いたり暴れたり…

上手に感情表現できるようになってほしいよ

お子さんの感情の荒波に巻き込まれるのはとっても大変ですよね。

この記事では、

を、3つお伝えします。

感情表現のために身につけさせたい「力」についても最後にお伝えしますね。

表現力UPのコツ① とにかく聞く、聞く、聞く

我が子の話って、意外と聞けていないものです。

今日、学校でこんなことがあったんだよ

というとりとめのない報告や、

お子さんなりに発見したこと。

一生懸命お話してくる時期があると思います。

このときに、ひたすら聞いてあげる。

これがとっても大事です。

「自分の話は、誰かに聞いてもらう価値がある」

お子さんがそんなふうに思えるようになると、

- 嫌なこと

- 悲しいこと

- イライラすること

こんなネガティブな出来事に対しても、自分の気持ちを話せるようになります。

反対に、

- せっかく話しても、途中でさえぎられる

- 「そんなことないでしょ」と否定される

ということが続くと、

話したって、どうせいいことないや

と、話す気持ちが失われていきます。

上手な聞き方のポイントは3つ。

1.さえぎらない

お子さんの話が終わって間が空くまで、大人は口をはさまない。

できているようで、なかなかできないことです。

もちろん、何と言えばいいかわからず止まっているときに教えてあげるのはいいですが、あとはとにかく最後までしゃべらせてあげましょう。

大人でも、話の途中でさえぎってくる人っていますよね…。

2.共感する

今日、鉄棒で前まわりができたんだよ

そうなんだ。逆上がりもできるといいね

これでは、お子さんの「前まわりができて嬉しかった」という気持ちに共感できていません。

今日、鉄棒で前まわりができたんだよ

へぇ~、嬉しかったねえ

こんなふうに共感してあげれば、自然とお子さんは「次は逆上がりに挑戦したいな」という気持ちになります。

ベースは「共感」です。

3.質問する

お子さんの表現力をさらに上げるためには、「共感」にプラスして、話の内容に関連した質問をしましょう。

今日、たしざんまちがえちゃったんだ

そっか…。どう思った?

と、「感情」を聞く。

あるいは、

今日、鉄棒で前まわりができたんだよ

へぇ~、嬉しかったねえ。どうやったらできたの?

と、「方法やコツ」を聞く。

お子さんにとっては、

- 大好きな大人が自分に興味をもってくれているとわかる

- 質問に答えるためにいろいろ考え、さらに表現の幅が広がる

- 会話のキャッチボールの経験ができる

と、いいことずくめです。

親子の絆も深まりますよ!

表現力UPのコツ② さりげなくことばを教える

コツ①でお伝えしたように、いちばん大事なのは「聞く」ことです。

それに加えて、さりげなーく、表現の幅を広げていきましょう。

1.ことばの引き出しを増やす

会話の中で、お子さんがうまく表現できないことがらがあったら、

「これは、こう言うんだよ」

と、サラっと教えてあげましょう。

たとえば、お子さんが保育園で公園に行ったときのことを話してくれたとします。

今日、公園でねー、ながいおいすにすわったの

そうなんだ、楽しかったねぇ

このようなやり取りでもいいのですが、そのあとに、

公園にある長いおいすはねえ、「ベンチ」って言うんだよ

と、サラっと付け足してあげるのです。

お子さんは1回では覚えられないかもしれません。

でも、次に公園に行ったときに、園の先生が「ベンチ」ということばを使ったとしたら。

その時、お子さんの頭の中で、

おうちの方が教えてくれた「ベンチ」ということば

と、

先生が使った「ベンチ」ということば

が、つながるかもしれないのです。

こういう小さなことの積み重ねで、お子さんのことばは増えていきます。

ここで気をつけたいのは、「覚えさせよう」としないこと。

公園にあるおいすは『ベンチ』だよ。言ってごらん?

と復唱させるようなことはしなくてOKです。

普段の会話が苦痛になってしまったら大変です。

2.役立つ言い方のパターンを教える

友達や家族、先生とのやり取りで使えるパターンってありますよね。

ぜひ、定型文として教えてあげましょう。

- ありがとう・ごめんね

- 貸して

- いいよ

あたりはよく使われますが、

- ちょっとまってね

- 次に使わせて

- おしえてください

- てつだってください

あたりも、言えるようになると便利です。

なぜ、このような「言い方のパターン」が大事なのでしょうか。

それは、「ことばの力」を実感できるからです。

自分の表現が「通じた」という経験を積み重ねると、

とわかります。

そうすると、「自分の感情をことばで表現する」ことへのモチベーションにつながるのです。

表現力UPのコツ③ 話しことば以外の選択肢も用意してあげる

感情を表現するのは、音声言語(話しことば)だけではありません。

他にも、

- 書きことば

- 絵

- 音楽

など、表現の仕方はいろいろあります。

- 先日の記事で登場した「表情絵」を指さす

- タブレットで、自分の気持ちに合ったアイコンをタップする

というのも、すばらしい感情表現です。

iOSアプリ「Drop Talk」では、感情を表すアイコンをタップすると音声で読み上げてくれます。

マカトン法など、手を使ったサインもとてもいいですね。

こういう表現方法を教えると、話しことばがますます出なくなるのではないか

と心配される方もいます。

でも、むしろ逆です。

自分の思いが、伝わった

という経験を重ねると、自然と話しことばに移行していくお子さんも多いのです。

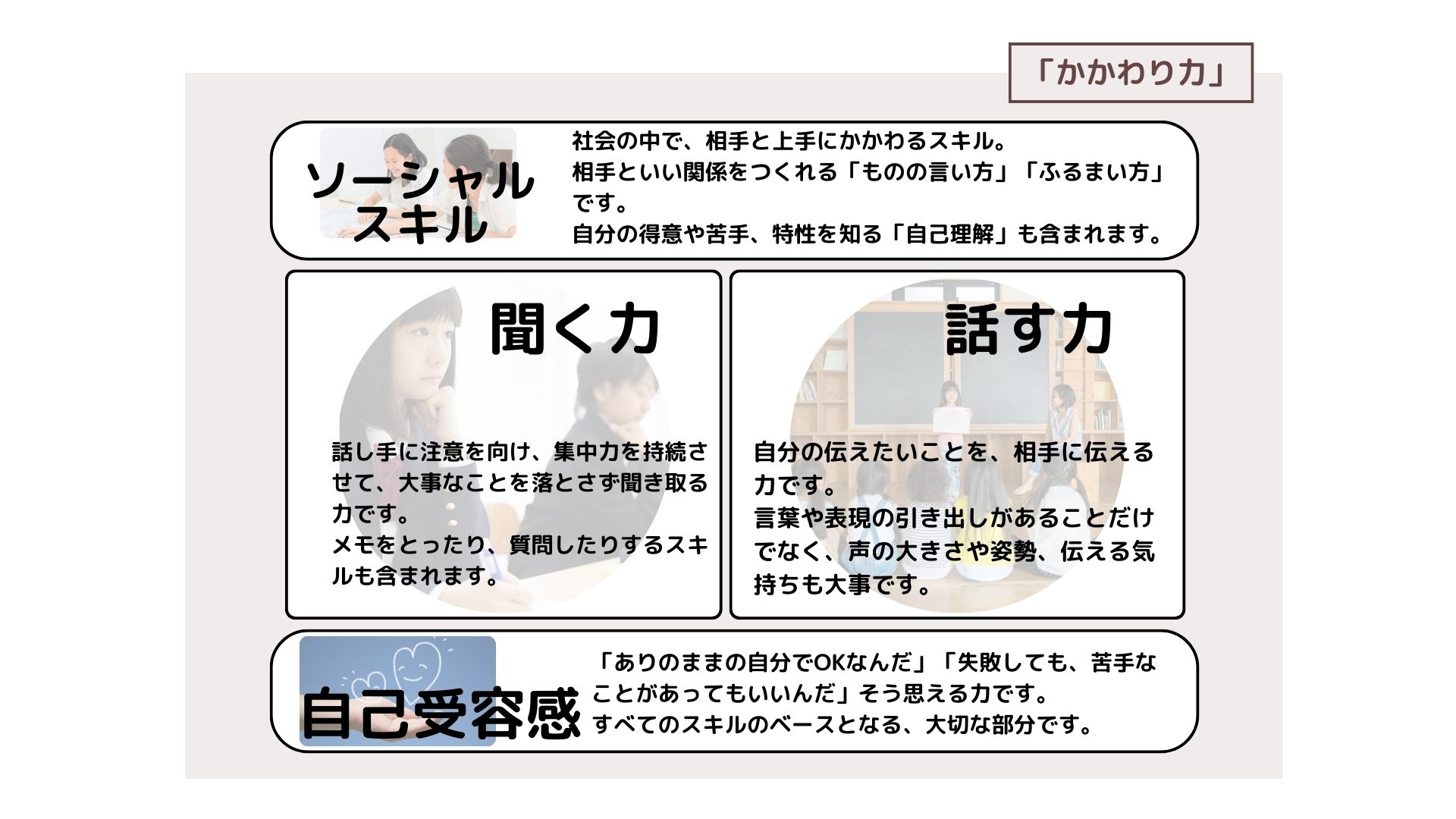

感情表現が上手になるための「かかわり力」

このような感情表現を含めた、「人とかかわる力」を、

と定義しました。

「かかわり力」は、コミュニケーション力の基礎となる大切な力です。

「かかわり力」をバランスよく育てていくことで、上手な感情表現ができるようになります。

2023年4月にOPENする「オンラインおやこ発達支援相談室てとて」では、この「かかわり力」を育てるレッスンを受けることができます。

3月には無料モニターも募集していきたいと考えていますので、このブログやInstagram、Twitterでのお知らせをお待ち下さい

まとめ―感情を表現する力は、毎日少しずつ育てていこう

ここまでをおさらいしましょう。

発達障害のあるお子さんが感情表現できるための3つのコツ

- とにかく聞く、聞く、聞く

- さりげなくことばを教える

- 話しことば以外の選択肢も用意してあげる

感情表現の力をのばすためには、

「かかわり力」を身につけることが大事。

毎日少しずつ、さりげなく育てていってあげましょう。

かならず、お子さんの財産になりますよ!