これまで、PDCAサイクルを回すことが大事と聞き、

発達支援の現場でいろいろ試行錯誤してきました。

でも、なんとなくしっくりこない。

そう感じる自分がいました。

先日、「OODAループ」という考え方と出会い、

発達支援の現場で役立つのは、これだ!

と目からウロコが落ちる思いでした。

OODAループとは

「ウーダ・ループ」と読みます。

OODAループ(英語: OODA Loop、ウーダ・ループ)は、意思決定と行動に関する理論。

アメリカ空軍のジョン・ボイド大佐により提唱されて、元々は航空戦に臨むパイロットの意思決定を対象としていたが、作戦術・戦略レベルにも敷衍され、更にビジネスや政治など様々な分野でも導入されており、コリン・グレイらにより、あらゆる分野に適用できる一般理論 (Grand theory) と評されるに至っている。(Wikipediaより引用)

データのじかん 《図解》 PDCAとの違いは?現場に強いビジネスメソッド「OODA(ウーダ)ループ」とは?

に、とてもわかりやすい解説が載っていました。

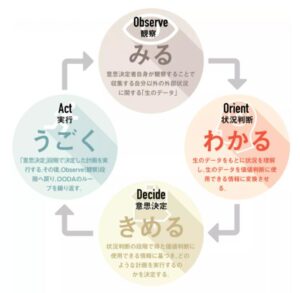

上記サイトより画像お借りしました

上の図の通り、Observe(観察)、Orient(状況判断、方向づけ)、Decide(意思決定)、Act(行動)の頭文字をとったもので、わかりやすくいうと「みる」「わかる」「きめる」「うごく」という意味になります。(上記サイトより引用)

うーん、なんかすごそうな理論だけど…

これが発達支援の現場にどう役立つの???

その疑問もごもっとも!

具体的な例で解説していくよ。

OODAループ、発達支援の現場ではこんなふうに使える

ここでは、例として、小学校の通常級(普通級)に在籍するお子さんが、

「特定の授業中に立ち歩いてしまう」という行動について考えてみます。

Observe(観察=みる)

対象者を観察する、みるというのがこのフェーズ。

「こんな子に育ってほしい」「これができるようになってほしい」

という支援者の思いはひとまずおいておき、

お子さんの実態をとにかく観察します。

・体の使い方や感覚の特性

・支援者とどのようにコミュニケーションをとるのか

・認知面の能力や特性

・今いちばん問題になっている行動

などなど…。

こう書くと難しそうですが、

・何が得意で、何が苦手?

・好きなこと、嫌いなことは何?

・要求はどうやってこちらに伝えようとしている?

・こちらからのはたらきかけにどう答えている?

・どんな時に、行動問題がある?どんな時にはその問題が起きない?

といった観点で見ていくといいと思います。

自分の見立てに自信がもてない場合(私もその一人)は、

複数の目で見てすり合わせていくと精度が上がります。

一緒にそのお子さんを見る立場の人に意見を聞いてみましょう。

この場合は、「授業中に立ち歩く」という行動問題がテーマです。

・どんな授業で立ち歩くのか

・授業開始何分くらいで立ち歩くのか

・どうやったら席に戻れるのか(あるいは戻れないのか)

などを「みる」のが大事です。

Orient(状況判断、方向付け=わかる)

「Observe」フェーズで、お子さんの実態はある程度つかめたでしょうか?

なんとなくわかったこともあるけど、

合っているかどうか自信がないよ…

それで大丈夫だよ!

修正しながらすすめていくために、

OODA”ループ”になっているんだと思うよ。

なんとなーく「こんなお子さんなのかな」ということがわかったら、

次の段階です。

「Orient」フェーズでは、お子さんについてわかったことを解釈していきます。

Observe:特定の授業中に立ち歩くことが多いとわかった

→Orient:

活動の流れが示されていないと、見通しがもてず不安になっているのでは。

とというような感じです。

「仮説を立てる」と考えてもいいかもしれませんね。

ここでは、ある程度の知識や理論的な裏付け、

経験があるとスムーズです。

しかし、最初は誰でも初心者。

まったく見当違いの仮説を立ててしまうこともあるでしょう。

しかし、その答え合わせは次のループの「Observe」でできますので、

このフェーズではとにかく「こうかな」と考えてみるということが大事です。

Decide(意思決定=きめる)

お子さんの姿から、状況の判断や仮説立てができたところで、

打つ手を「きめる」フェーズに入りましょう。

上記の例でいうと、

Observe:特定の授業中に立ち歩くことが多いとわかった

Orient:活動の流れが示されていないと、見通しがもてず不安になっているのでは。

Decide:

→活動の流れが視覚的にわかるように、紙に書いて見せてみよう。

といった感じです。

具体的に「いつ、誰が、どこで、何をどうするのか」まで決めていきます。

Act(実行=うごく)

Observe:特定の授業中に立ち歩くことが多いとわかった

Orient:活動の流れが示されていないと、見通しがもてず不安になっているのでは。

Decide:活動の流れが視覚的にわかるように、紙に書いて見せてみよう。

Act:

→見せてみる!

このフェーズでは実行あるのみ。

決めたことを忠実に実行してみます。

実行してみると、かならずお子さんから何らかのフィードバックがあるはずです。

そのフィードバックがとても大事。それを「みる」のが…

そう、

Observe(観察=みる)

です。

Observe:特定の授業中に立ち歩くことが多いとわかった

Orient:活動の流れが示されていないと、見通しがもてず不安になっているのでは。

Decide:活動の流れが視覚的にわかるように、紙に書いて見せてみよう。

Act:見せてみる

その結果…

紙をよく見ていて、授業のラスト10分まで座っていられたよ!!

でも、ラスト10分になると、

「まだ終わらないの?」とイライラして立ち上がってしまったよ💦

↑これが2ループ目の「Observe」ですね。

じゃあ、この行動をどう考える?

それが「Orient」になる、というわけです。

PDCAサイクルとの違い

Plan(計画する)

Do(実行する)

Check(振り返る)

Action(行動する)

というサイクルに沿って取り組むPDCAの考え方では、

まず「計画」ありき

という特色があります。

しかし、発達支援の現場において、

対象のお子さんの実態もわからない状況で計画を立てるなんてことが

果たして可能でしょうか?

上記で挙げた例でも、「特定の」授業で「立ち歩いてしまう」という実態を見逃して

「授業中にきちんとノートをとる」

なんていう「計画」(目標)を立ててしまったら、どうにもならないわけです。

(しかしこれは、どこの現場でも散見されることだと思います)

PDCAサイクルは工業製品の品質管理などで有効とされる手法で、

「想定外のことが比較的起こりにくい」状況下で力を発揮します。

それに対し、戦場での意思決定を想定して作られたOODAループは、

「想定外のことが起こる」状況下で強みを発揮します。

どちらが発達支援の現場に向いているかは、言うまでもないでしょう。

OODAループを味方につけよう

いかがでしたか?

私もまだまだこの「OODAループ」については知ったばかりですが、

発達支援の現場での可能性を強く感じています。

良い具体例が見つかりましたら、また記事にしたいと思います。